20 июня стартует приемная кампания в вузы. Челябинский государственный университет в текущем году увеличил количество бюджетных мест: начать осваивать программы среднего профессионального и высшего образования за счет государства смогут более 1 тысячи 400 человек.

Около половины бюджетных мест выделено для обучения на естественно-научном, физико-математическом и инженерном направлениях. И это на фоне прошлогоднего «провала», когда многие технические вузы и классические университеты недобрали первокурсников на подобные специальности.

О том, каким образом ЧелГУ увеличивает количество бюджетных мест и почему стоит выбирать «техническую» специальность в классическом университете, мы поговорили с ректором Сергеем Таскаевым, который и сам когда-то поступил в ЧелГУ, чтобы стать физиком.

РИА «Новый День»: Сергей Валерьевич, почему Вы в свое время выбрали физический факультет?

Сергей Таскаев:

Интересный вопрос. У меня не было особого выбора: папа – физик, мама – агроном. И, соответственно, такой тяни-толкай был: либо туда, либо сюда. Мне в лаборатории всегда интересно было: много приборов всяких красивых, все сверкает, светится. Так с детства и пошло. Люди делятся на условных физиков («технарей») и лириков (гуманитариев). У меня склад мышления не гуманитарный совсем. И агрономия меня как-то не захватила. Так что прямая дорога мне была в физику. Ну, и родители, конечно, направляли, поддерживали. Видели, что в области точных наук у меня что-то получается. Так вот и стал физиком. И не пожалел ни разу.

К нам на днях приходили специалисты службы занятости, вручали студентам награды за лучшие практические работы. И спросили меня: если бы можно было повторить эту жизнь, занялся бы снова физикой? Я ответил: без всякого сомнения.

РИА «Новый День»: В 60-х годах прошлого века ученый-физик (чуть реже химик или биолог) и инженер были героями времени: о них писали книги, снимали фильмы; начали создавать физико-математические школы, которые мгновенно стали очень популярными. Многие на этой волне шли в науку, выбирали технические специальности. Поэт Борис Слуцкий даже стихи написал: «Что-то физики в почете, что-то лирики в загоне». Потом ситуация изменилась, и лирики взяли свое. А сейчас?

Сергей Таскаев:

Когда я в университет поступал, нас Александр Егорович Дудоров (доктор физико-математических наук, профессор, организатор кафедры теоретической физики ЧелГУ – прим. РИА «Новый День») спрашивал: «Вы зачем на физику идете? Физики нужны во время войны, они не нужны в мирное время. Сейчас экономисты нужны, юристы, бизнесом надо заниматься… На физику-то зачем?» Непопулярно было.

Сейчас ситуация возвращается в нормальное русло, когда требуются разработчики технологий. Это не инженеры. Инженеры технологии не создают: они лишь их описывают и помогают реализовывать. Это, безусловно, огромная работа – создать какое-либо устройство. Но принципы его работы разрабатывают физики, химики, биологи...

То есть в базе этого процесса лежат фундаментальные направления, которыми занимаются классические вузы. Есть, конечно, специфические учебные заведения типа МФТИ (Московский физико-технический институт – прим. РИА «Новый День»), где они объединены, и студенты получают мощную подготовку в области физики и инженерии одновременно.

Вот ровно по такому сценарию мы планируем создать факультет фундаментальной инженерии. В Минобрнауки нас спрашивают: «Зачем же? У вас же есть рядом ЮУрГУ – это инженерный вуз, вы пытаетесь их дублировать». А мы не пытаемся их дублировать.

Мы пытаемся создать в регионе систему подготовки, которой не было: когда на базе фундаментального образования в области физики «докручиваются» компетенции в области инженерии. И физик или химик может не только разработать технологию, но и ее реализовать – например, создать конкретное устройство.

РИА «Новый День»: То есть конкуренции с ЮУрГУ вы не боитесь?

Сергей Таскаев:

Мы никогда не были конкурентами. ЧелГУ появился в 1976 году по инициативе академика Виктора Макеева, руководителя Государственного ракетного центра. В регионе находилась целая сеть предприятий, работающих на военно-промышленный комплекс, но системы подготовки кадров для них не было. Не учили у нас ни математиков, ни физиков, ни химиков, ни баллистиков. Даже экономистов и юристов в нашей области тогда не готовили. И для этого, собственно говоря, и создали Челябинский государственный университет – классический вуз, главной задачей которого было готовить фундамент для создания новых технологий, нового вооружения, новых продуктов, новых материалов и всего остального. А отработкой и созданием конструктива, который бы использовал это наукоемкое зерно, те материалы, которые делают физики, химики, биологи, – этим должен был заниматься ЧПИ (ныне ЮУрГУ – прим. РИА «Новый День»).

Потом, в 90-е годы, активно пошло развитие гуманитарных направлений. Почему? Во-первых, был спрос на высшее образование. Плюс – появилась рыночная экономика, она требовала экономистов, которые понимают, что и каким образом покупать – продавать; юристов, знающих, как все эти процессы обслуживать.

Некоторые вузы сумели на этой волне развиваться, используя доходы от востребованных направлений. Тот же ЮУрГУ сейчас себя позиционируют как классический университет. Но мы в широком плане все равно не конкуренты: у нас разные задачи. Потому что на самом деле ЮУрГУ – это хороший технический вуз.

А вот что касается естественно-научных, физико-математических направлений – здесь достаточно посмотреть результаты мониторинга вузов по доле подготовки специалистов в разных областях – там все очень ясно. В целом на Южном Урале мы готовим биологов около 90%, химиков и наноинженеров – более 70%, более 50% – математиков и физиков. Кроме того, 100% – фундаментальных медиков и философов. Эти цифры показывают роль университета в системе подготовки кадров высшей квалификации.

РИА «Новый День»: В современном постиндустриальном обществе какова роль физиков, математиков – специалистов, которых готовит ЧелГУ? Насколько это востребовано?

Сергей Таскаев:

Я бы сказал, что это сейчас сверхвостребовано. Есть такие циклы Кондратьева (теория волнообразного развития мировой экономики, согласно которой каждый новый цикл характеризуется отмиранием старых благ цивилизации и появлением новых – прим. РИА «Новый День»), и там есть шестой технологический уклад. Нам надо попасть в этот процесс, минуя еще два уклада, которые были до этого. Сейчас мы находимся на уровне третьего – четвертого. Нет, у нас, конечно, есть и атомная энергетика, и компьютеры… Но это не наши компьютеры, у нас еще микроэлектроника толком не появилась.

Рыночная экономика, ворвавшаяся в нашу жизнь, сформировала привычку легкого получения технологий извне. Ты не вкладываешься в разработку, а просто их покупаешь. Ставишь у себя линии, запускаешь процессы, и они сами собой начинают работать, потому что это уже готовое изделие – его кто-то разработал, кто-то производит, а ты пользуешься продуктом.

И здесь деструктивную роль сыграло Роснано, потому что это был прямо императив с их стороны. Мы заходили в Роснано с проектами, но все сводилось к одному: зачем производство в России; все заказываем на Тайване – там есть это, там есть то; здесь мы переклеиваем наклеечки, и все получается прекрасно.

Мы недоумевали: наши научные разработки мы должны передавать на Тайвань, чтобы они там их ставили на производство, а мы потом это покупали и использовали? Нам отвечали: «Конечно – там затраты минимальные, там народу много рабочего».

В этом смысле они правы, да? С точки зрения экономики, там действительно производить проще. Но есть технологическая безопасность, а мы наши технологии отдаем непонятно куда – в страну, с которой у нас даже нет общих границ.

И таких примеров была масса. Это была общая политика реализации научно-технической повестки. А сейчас оказалось, что это все неправильно, что нужна своя технологическая база. Причем нам по многим направлениям предстоит фактически повторить то, что было в Советском Союзе. То, что было разрушено в 90-е годы.

Я тайны не открою: у нас полностью отсутствует база химической промышленности для того, чтобы развивать, например, микроэлектронику, создавать чистые материалы.

А что такое чистый материал? Допустим, чистый кремний? Это не значит, что его помыли со всех сторон. Это значит, что он состоит только из атомов кремния. И дай бог, если у вас там один атом примесей на миллион или на десять миллионов – такой кремний еще можно использовать. А если два или десять атомов примесей – уже нельзя, он уже не чистый, он разбавлен какой-то примесью, которая кардинально влияет на полупроводниковые свойства кремния. Вы из него уже ни процессор не сможете сделать, ни полупроводник – ничего.

И вот этой базы у нас нет: мы чистые материалы не можем производить, не говоря уже о продуктах следующего передела, которые на их основе производятся. Это огромная проблема, и ее надо каким-то образом решать.

Нам требуется заново поднять станкостроение, точное машиностроение, металлообработку. Их у нас тоже нет. Почему? Потому что были идеи глобализации, можно было все это купить. Но это оказалось палкой о двух концах: приобретенный вами станок может одномоментно отключиться, так как для того чтобы он функционировал, он должен быть подключен к сети Интернет. И вы владеете этим станком, но не контролируете его, его контролирует разработчик.

TSMC – крупнейший производитель полупроводников, который, кстати, работает на Тайване, через океан в секунду отключат всю инфраструктуру, и не будет никакого производства полупроводников. А нет полупроводников – добро пожаловать в каменный век.

И чтобы этого не случилось, требуются физики, химики. Нужна защита от биологического, бактериологического оружия. Я не буду вам рассказывать всякие страшилки о ковиде. Но мы на себе почувствовали как это – защищаться от чего-то, что даже под микроскопом не разглядишь, но оно оказывает на нас такое сильное действие. Кто с этим будет разбираться? Биологи, вирусологии. Так что у нас поле непаханое.

И сколько бы мы сейчас физиков, химиков, математиков ни готовили, я думаю, что их еще долгое время будет очень и очень не доставать. Другое дело, что рынок должен сформировать предложения так, чтобы они работали по специальности.

Студенты говорят: а как выбирать – я учусь на одном направлении, а денег дают больше на другом. Я со своим дипломом приду – мне переучиваться придется.

Я отвечаю: действительно, есть направления работы, в которые надо вкладываться. Это медицина, это все, что связано с высокими технологиями. Вы не будете на старте получать много. Но если вы дойдете до уровня квалифицированного врача или квалифицированного разработчика – неважно, в какой области вы работаете, – вы будете цениться на вес золота. Таких специалистов много не бывает, они штучные.

Если вы хотите зарабатывать много денег, даже учиться долго не надо. Все зависит от того, что вы хотите, и условий работы. И сама работа – она вам интересна? Готовы этим всю жизнь заниматься или нет?

В свое время очень популярна была профессия газосварщика – зарплата в разы превышала профессорскую. Работа на свежем воздухе, дружный коллектив, природа красивая… Опять же, вы всегда можете сказать, что работаете с Газпромом. Может, даже акции там приобретете. Чем не работа мечты? Если вы этого хотите, вам действительно надо идти туда.

Если вы хотите что-то создавать, получаете массу удовольствия от творения нового – тогда вам в университет.

РИА «Новый День»: Кстати, о выборе. Школьники же нечасто физику выбирают в рамках ЕГЭ. Первые места стабильно занимают обществознание и информатика. Физика, необходимая для поступления на большинство технических специальностей, находится лишь на четвертом месте – ее выбирают 15% – 16% выпускников, химия – на пятом (около 13%). Этого достаточно или мало с учетом потребности современной экономики в технических кадрах?

Сергей Таскаев:

Мало. А учить некому. Учителей предметников в школах нет. Было время, когда использовался кадровый потенциал, который сохранился еще со времен Советского Союза. Учителя, которые заканчивали педагогические институты или классические университеты, оставались в школе. Это было делом их жизни. К сожалению, они уходят. А новых нет. Молодой специалист, придя в школу, глядя на ту зарплату, которую он получает, и на тот объем работы, который перед ним, понимает, что это невозможно, и уходит в смежные области.

РИА «Новый День»: Но ЧелГУ, как классический университет, выполняет и функцию подготовки учителей. Вы как-то пытаетесь эту проблему решить, сориентировать своих выпускников?

Сергей Таскаев:

Да, мы давно включены в систему подготовки педагогических кадров: у нас примерно 30% направлений связаны с педагогикой. Готовим и учителей для школы. Многим ребятам очень нравится. В процессе учебы в университете они уже трудятся либо в школе, либо в сфере профориентации. И когда работаешь с детьми, получаешь огромный отклик, если дети заинтересованы в изучении конкретного предмета. Это очень интересная работа. Педагогические вузы были фактически разгромлены в 90-е годы по понятным причинам. И сейчас, конечно, они физически не могут обеспечить количество необходимых кадров.

Но проблема не только в подготовке – подготовить-то мы сможем. Сможет ли рынок предложить достойную оплату молодому человеку или девушке, которые выходят из университета, той работы, которую они будут выполнять в школе.

Опять же, вопрос не только экономический. Там целый комплекс проблем: это и социальный статус учителя, и его защищенность. Есть лицеи, гимназии, куда очень сложно попасть, где есть некий корпоративный дух, и есть школы рабочих или спальных районов – там совсем иная ситуация, и там очень ярко проявляются социальная незащищенность учителя и, в определенном смысле, родительский экстремизм. Когда родители начинают диктовать учителю, что он должен делать и что он не должен, не имея не то что профильного, а вообще никакого образования. Кто эти люди и почему они считают себя в праве такие вещи учителю говорить?

РИА «Новый День»: Ну, я знаю, почему это происходит. Я сама выпускница пединститута, и когда я пришла в школу в начале 90-х, первое, что нам сказали на педсовете: мы теперь сфера обслуживания.

Сергей Таскаев:

Совершенно верно. Был какой-то «волшебник», который прописал в законе об образовании, что теперь это услуга. И все проблемы последних десятилетий связаны с тем, что образование перестало быть общественным благом, а стало какой-то услугой – как парикмахерская, груминг…

Не хочу никого обидеть, но образование – это не услуга. Это общественное благо. И одна из важнейших государственных задач. Все начинается в детстве. Люди, работающие с детьми, программируют наше будущее. Поэтому им нужно создавать условия для нормальной работы.

А пока то, что в среднем делает школа, – это печально: ребята приходят никакие. Я говорю это абсолютно ответственно.

Проблема, повторюсь, в отсутствии предметников: с четвертого – пятого класса до конца школы по одному профилю может с десяток учителей поменяться. И у каждого свой метод преподавания, у каждого свой подход, свои требования. В результате у молодого человека происходит разрыв мозга: вчера от него требовали то, сегодня – это, никакой единой концепции подготовки нет. Поэтому школьники в слабом уровне подготовки не виноваты. Это проблема системы.

Мы со своей стороны включены в решение этой задачи. На многих факультетах организуются ликбезы: в самом первом семестре ребята еще раз проходят школьную программу по разным разделам, чтобы подтянуться и дойти до нужного уровня для начала освоения университетского курса. Иначе бесполезно этот материал давать – они его не понимают. Базы-то нет.

РИА «Новый День»: И поэтому в ЧелГУ создали свою систему подготовки абитуриентов? Вы же их начинаете чуть ли не с детского сада готовить.

Сергей Таскаев:

Да, мы уже 30 лет выстраиваем подобную модель в рамках трека «Образование через всю жизнь». Есть у нас детский университет, когда приходят младшие школьники и на веселых примерах, задачах начинают знакомиться с медициной, химией, математикой.

Например, мой сын в первый класс пошел, а у нас открылся курс по анатомии. Ему это было интересно – за уши не оторвать. Он в субботу подпрыгивал прямо с утра и бежал сюда. Еще и сагитировал своих одноклассников ходить на эти курсы, потому что это действительно было интересно.

У нас есть стол Пирогова: перед вами человек в разрезе – любой орган в 3д-модели. Можно повернуть, посмотреть здоровый орган, посмотреть гистологию, как выглядит патология; нервная система, кровеносная система – все, что хотите, в разных масштабах. Это очень заходит молодежи.

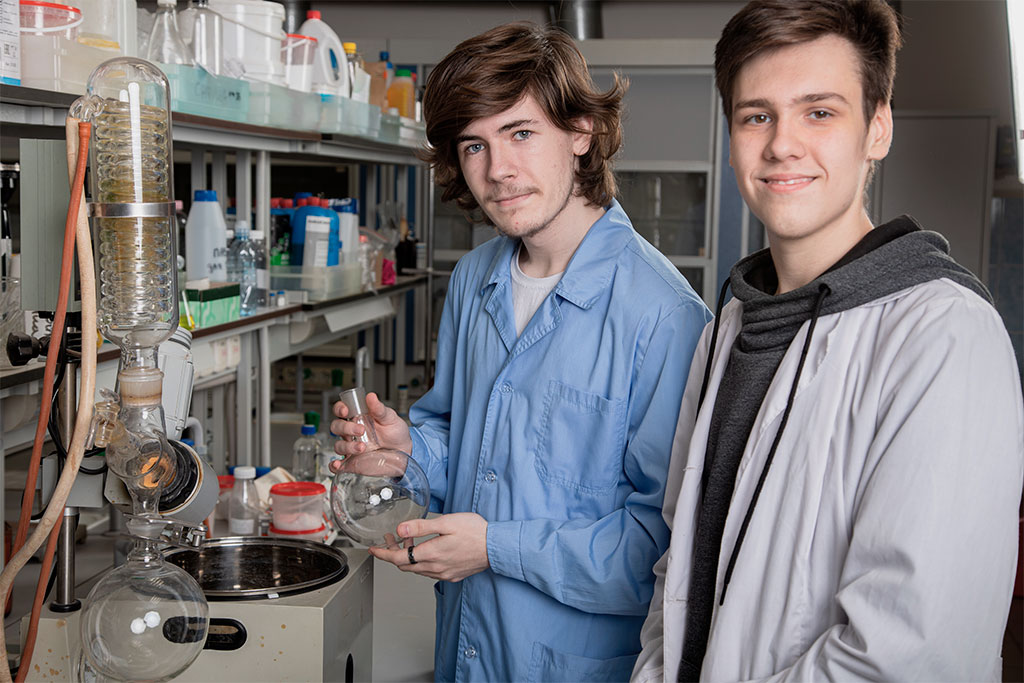

Или, например, химия: когда они начинают смешивать какие-то первые субстанции; смотреть, что такое кислота, что такое щелочь. А если это еще и цвет меняет, еще и пенится – это же реальное волшебство. Там можно взять таблетку глюконата кальция, положить на сухое горючее и поджечь – вы получите фараонову змею. Страшное колдунство – детишки просто пищат от восторга.

И вот все эти, казалось бы, игрушки приводят к тому, что у ребенка где-то в нейронных связях начинает формироваться направление его жизненного развития. Он начинает понимать: вот это мне очень интересно. И этот потенциал надо раскрывать. Таким образом мы получаем и мотивированного абитуриента, и мотивированного специалиста, и вообще счастливого человека. Потому что получить образование, которое ты не хочешь, заниматься тем, что тебе не нравится, – хуже некуда. Тебе же потом с этим жить.

У нас есть Малая академия: ребята уже вместе с нашими преподавателями делают более осознанные работы. Так называемое проектное обучение, которое сейчас массово внедряется в школах, мы развиваем уже лет 20, наверное.

Для старшеклассников есть университетские классы – они у нас еще в 90-ые годы появились. Это очень хорошая система подготовки. К нам на физический факультет, например, приходили целыми классами. Работаем и по треку губернаторских классов – помогаем школе замотивировать ребят и дотянуть до того уровня, с которым нам бы хотелось видеть их после школы. Это общая задача. Понятно, что одна школа не вытянет все, что на нее свалилось сейчас, включая ЕГЭ. Здесь требуется поддержка, в том числе и университетов. Конечно, со всеми мы работать не сможем – у нас ресурсов не хватит. Но группа устоявшихся контрагентов у нас достаточно серьезная.

РИА «Новый День»: Количества бюджетных мест на естественно-научных, физико-математических, инженерных направлениях в ЧелГУ достаточно?

Сергей Таскаев

Более чем. В некоторых вузах, в том числе в Челябинской области, в этом году существенно сокращены бюджетные места. ЧелГУ – единственный вуз в регионе, который в прошлом году полностью выполнил контрольные цифры приема, то есть план по набору бюджетников. И в этом году его увеличиваем.

Но здесь тоже дьявол в деталях кроется. Дело в том, что мы заявляем эти бюджетные места заранее, фактически год-полтора проходит между заявкой и выделением этих мест. Но в целом – да, спрос на те направления подготовки, которые реализуют ЧелГУ, огромный.

РИА «Новый День»: Какие-то новые специальности в ближайшее время собираетесь открывать?

Сергей Таскаев:

Принципиально новые направления подготовки позволит создать инфраструктура межвузовского кампуса международного уровня, формирование которого находится на личном контроле губернатора Алексея Текслера. Он возводится около первого корпуса ЧелГУ по нацпроекту «Наука и университеты».

В рамках него планируем разрабатывать три большие темы.

Первое – экология и живые системы: все, что связано с биологией, медициной, экологией.

Второе – новые материалы. У нас промышленный регион, много металлургических комбинатов. Но с точки зрения сырья, все, что производит Челябинская область, – это середина прошлого века. Да, оно стратегически важное – и ферросплавы нужны, и металлопрокат. Однако есть множество других материалов, которые мы можем производить, но это продукт уже последующей переработки.

В Европе металлургические заводы выглядят совсем не так, как мы можем себе это представить. Это уже следующий шаг после «Высоты 239» (трубоэлектросварочный цех Челябинского трубопрокатного завода, первый российский проект «белой металлургии» – прим. РИА «Новый День»). Там сотрудники фактически в скафандрах производят чистые материалы, обладающие уникальными свойствами, которые нельзя получить при традиционном производстве.

Вот это направление мы и собираемся развивать. Причем речь не только о металлических материалах: это и керамики, и оксидные материалы, и органические – широкий спектр.

Новые самоармирующиеся огнеупорные материалы

Третье направление – инженерное. Для нашего региона подготовка таких специалистов всегда была актуальной. Поэтому мы сейчас движемся к созданию факультета фундаментальной инженерии. Еще раз: это будут не классические инженеры, которые сидят и чертят, это инженеры-разработчики, которые будут и разрабатывать технологии, и реализовывать их.

У нас есть проект с одним из предприятий по производству противопожарных покрытий, чтобы в случае возгорания и сильном нагреве металлоконструкций здания не складывались, продолжали стоять. Сегодня на рынке такого рода материалов нет. Есть разные противопожарные краски, но они, к сожалению, не работают. А то, что мы создаем вместе с этой компанией, с задачей справляется. Это материалы принципиально нового класса.

И вот разработкой подобных технологий мы и будем заниматься на базе кампуса в рамках проектного обучения и модели «Стартап как диплом».

РИА «Новый День»: Как эта модель работает?

Сергей Таскаев:

Эта история состоит из двух частей. Первая – нормативная база, позволяющая трактовать проект, который представляет выпускник, как дипломную работу. Речь идет о создании некоего бизнеса во время учебы в университете, защита которого укладывается в систему высшего образования. Это уже решено. Была проведена огромная работа по унификации документации, позволяющей давать диплом о высшем образовании и присваивать квалификацию такого рода студентам.

К сожалению, вторая часть – практическая – пока находится на начальном уровне. Я надеюсь, что с появлением кампуса и массовым приходом сюда предприятий эта часть будет достаточно активно развиваться.

Суть в том, что несколько человек объединяются в проектную группу, рассматривают проблему в комплексе и, выходя из университета, могут создать фактически новое производство, новое предприятие. Это может быть программное обеспечение, малотоннажная химия, производство материалов или какие-то конструкторские работы.

В целом, в рамках проектного обучения и идеологии «Стартап как диплом» мы будем готовить принципиально новых специалистов, которые смогут решать задачи для современной экономики, для конкретного производства. Речь идет как раз о разработчиках. Еще раз возвращаюсь к факультету фундаментальной инженерии, который мы планируем открыть в 2026 году: конструкторские компетенции будут, но они вторичны. Первичны – компетенции разработчика или создателя принципиально новых технологий, принципиально новых материалов. Это самое главное.

И когда они будут заканчивать обучение с проектом в рамках модели «Стартап как диплом», университет фактически поможет им создать новое предприятие, новый бизнес, и сформировать команду, потому что один в поле не воин. Если ты создаешь предприятие, у тебя должен быть некий союз единомышленников. Причем они должны быть разные – не только разработчик и конструктор. Там должны быть экономисты, которые могут правильно просчитать этот бизнес, юристы, которые будут работать с контрагентами и грамотно составлять всю документацию, нужны те, кто будет рассчитывать и минимизировать риски, айтишники и так далее.

Это достаточно сложно реализовать. Но первый шаг сделан: полностью готова нормативная база. И та группа, которая будет уходить из университета по этой модели, будет получать диплом о высшем образовании без написания диплома, представляя свой проект. Это очень крутая идея.

Челябинск, Оксана Азарова, фото Евгений Полак и пресс-служба ЧелГУ

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»